工业机器人

产教融合驱动下的系统性变革

随着产业升级与经济转型的加速推进,技能型人才已成为推动高质量发展的重要支撑。然而,当前职业教育仍面临人才培养与市场需求脱节、校企合作深度不足等困境。破解这一难题,需以产教融合为核心,构建政府、学校、企业、社会协同共生的技能人才培养生态体系,实现教育链、人才链与产业链的有机衔接。本文从政策引导、模式创新、机制优化、文化重塑等维度,探讨构建新时代技能人才培养生态的路径与实践。

一、政策引领:破除壁垒,构建产教融合的制度框架 国家发展改革委等部门联合发布的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》为职业教育改革提供了顶层设计。政策需进一步破除“重教轻产”的实践壁垒,推动职业教育与区域经济、产业转型深度融合。具体举措包括:

1.

城市与行业协同推进:鼓励试点城市制定符合区域特色的产教融合政策,培育产教融合型企业与行业标杆,形成“头部引领、整体跟进”的格局。

2.

资源要素整合:通过土地、资金等政策倾斜,降低企业参与校企合作的成本,激励龙头企业深度参与课程设计、实训基地建设。

3.

重点项目引导:优先支持服务国家战略的职业教育项目,如集成电路、新能源等前沿领域,确保人才培养与产业需求同步。

二、模式创新:校企协同打造“三位一体”育人体系 产教融合的核心在于校企双向赋能,需打破传统教育边界,构建“课堂-实训-产业”协同育人模式:

1.

订单式培养与定向就业:校企共建“订单班”,如云南新兴职业学院与云南白药的合作,学生入学即接受企业定制化培训,实现“招生即招工,毕业即就业”。

2.

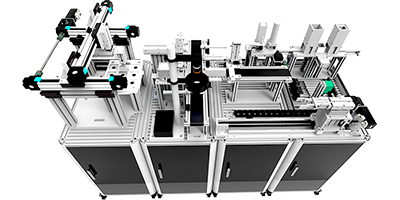

实训基地产教融合:引入企业真实项目与生产场景,如深圳信息学院建立的芯片“快封中心”,将实践教学、技术研发与社会培训一体化,提升学生实战能力。

3.

产业学院联动机制:校企共建特色产业学院,如华为现代产业学院,由企业专家参与课程设计与技术攻关,确保教学内容与产业前沿技术无缝对接。

三、机制优化:重构教育体系与评价制度 破解技能人才断层,需从教育内部与外部机制双向突破:

1.

教育体系改革:

○

课程设置动态调整:紧跟产业趋势,增设人工智能、云计算等前沿课程,确保教学内容与岗位需求匹配。

○

教学方法创新:推行项目化教学、竞赛驱动模式,如通过技能大赛将“岗课赛”融通,提升学生创新能力。

○

师资队伍建设:引进行业专家担任兼职教师,建立“双师型”队伍,同时加强教师产业实践培训。

2.

评价机制革新:

○

推行“新八级工”制度,延展技能等级至学徒工、特级技师、首席技师,打通职业晋升通道。

○

推动技能等级与职称评审贯通,如民政部提出的高技能人才比照专业技术人员发展路径,提升技能职业吸引力。

四、文化重塑:营造技能型社会的价值认同 破解“重学历、轻技能”观念,需全社会共同构建尊重技能的文化生态:

1.

政策导向激励:通过津贴奖励、健康体检等保障措施(如大荔县对拔尖人才的福利政策),提升技能人才社会地位。

2.

榜样力量传播:表彰“技能状元”“大国工匠”,利用媒体宣传技能成才案例,塑造“三百六十行、行行出状元”的社会风尚。

3.

职普融通体系:构建职业教育与基础教育互认互选机制,如北京市推动的职普融通课程体系,为学生提供多元发展路径。

五、技术赋能:数字化平台支撑生态闭环 借助数字技术搭建产教融合服务平台,实现信息共享与资源高效配置:

1.

需求对接平台:整合企业岗位需求、学校培养能力、政府政策资源,精准匹配校企合作项目。

2.

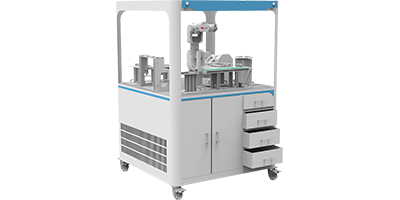

虚拟实训系统:开发智能化模拟实训场景,如护理专业的虚拟病房,降低实训成本,提升训练安全性。

3.

国际协作网络:依托“一带一路”等平台,输出职业教育标准与资源,如深圳信息学院为20个国家提供技能培训,提升技能人才培养的国际化水平。

结语 构建新时代技能人才培养生态,是一场涉及政策、教育、产业、文化的系统性变革。唯有通过产教深度融合,打破教育孤岛,形成政府引导、校企协同、社会认同、技术赋能的良性循环,方能培养出适应产业变革的高素质技能人才,为经济高质量发展注入持久动力。未来,这一生态体系的完善,必将推动职业教育从“补短板”转向“强支撑”,书写技能强国的新篇章。