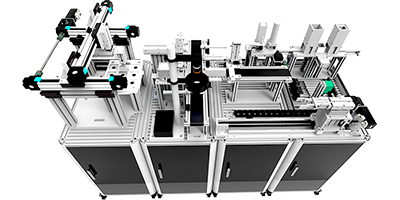

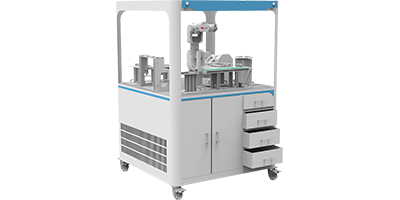

工业机器人

今天,9.3,抗战胜利整整80周年。

今天,不说悲怆,只说传承。

— 1 —

抗战精神与工匠精神,从来血脉相通

80年前,延安窑洞的油灯,彻夜不熄。

鲁艺的学生,攥着刻刀在木板上飞舞,一张张抗日版画从陕北传向全国。

抗大的学员,背着步枪跨过黄河,背包上红线绣着“团结 紧张 严肃 活泼”。

“认字在背包,课堂在战场” ,这是职业教育“产教融合”的源头。

黄炎培创办的中华职教社,在炮火中辗转千里,“教育应当跟着政治走”,强调职业教育要服务抗战建国的战略。

抗战精神是什么?

是鲁艺油印歌谱里必将胜利的信念,是《黄河大合唱》里民族自强的力量。

是抗大学员边战斗、边生产、边学习的以苦为乐,是为掩护同志英勇献身的豪情壮志。

工匠精神是什么?

是在航天军工中,科技创新,突破西方围堵的志气和能力。

是在产业强国中,攻坚克难,打破国外垄断的技艺和智慧。

自力更生,艰苦奋斗,排除万难,争取胜利。

抗战精神与工匠精神,从来血脉相通。

— 2 —

历史的智慧,今天的行动

1936年6月1日,抗大成立。

军事课程,以游击战术、战略战术为核心,“对接产业需求”。

教员,既是军事理论家,也是实战指挥官,都是“双师型”。

1938年4月10日,鲁艺成立。

课程设置,依托陕北文化,具有地域特色。

教学模式,强调“教学—创作—实践”,落实理论与实践结合。

外文文献阅读训练,不落国际视野。

1941年,面对日军经济掠夺和物资严重短缺,晋察冀边区政府决定自主发展军事工业和民生用品生产,提出“厂校一体制”。

学校培养技术人才,为工厂提供技术支持。

工厂直接参与教学,学生参与生产实践,“学习即生产、生产即教育”。

边区政府颁布《优待生产技术人员暂行办法》,鼓励技术人员参与工厂建设,并设立奖励机制。

从服务区域经济、支持产业发展、助力大国外交,到“双高计划”、教学要素改革、职教出海。

如今职教改革的重要任务,处处可见历史智慧。

最后的话

抗战胜利,留给我们的,不仅是历史、精神、感动,还有经验、方法、智慧。

新时代,职业教育培养的,不仅是技能人才,也是工匠战士。

手握技能,心怀家国,产业报国,热血风流。

80年前的火,还在烧。

今天,我们,接火,出发。

一劈枪,劈开不堪回首的屈辱历史。

一正步,踏向民族复兴的光辉未来。

到2035,必是一个如愿的中国!