工业机器人

构建新时代技能人才培养生态

随着产业升级与经济转型的加速推进,职业教育作为连接教育与产业的关键纽带,其重要性日益凸显。产教融合,即产业与教育的深度协作,已成为职业教育改革的核心命题。职业学院作为培养高素质技能型人才的主阵地,如何通过产教融合破解人才培养与市场需求脱节的难题,构建良性互动的生态体系,是当前亟待探索的课题。

一、产教融合的本质:从“单向供给”到“共生共赢” 传统职业教育往往存在“学院闭门育人、企业被动接收”的困境,导致学生技能与企业需求错位。产教融合的本质在于打破这种单向供给模式,建立“产业需求驱动教育、教育成果反哺产业”的共生机制。在此模式下,企业不仅是人才需求的提出者,更应成为教育过程的参与者;学院则需跳出学科本位,将产业前沿技术、岗位标准、工作流程深度融入教学体系。这种双向互动,使职业教育从“滞后响应”转向“前瞻适配”,实现人才培养与产业发展的动态同步。

二、产教融合的实践困境与突破路径 尽管产教融合理念已获广泛认可,但在落地过程中仍面临多重挑战:企业参与动力不足、校企合作机制松散、课程内容滞后于技术迭代等。破解这些困境,需构建多维度的突破路径:

1.

政策牵引与利益联结:政府应出台税收优惠、项目补贴等激励政策,降低企业参与成本;同时建立产教融合绩效评价体系,将合作成效纳入企业社会责任考核。通过利益绑定,激发企业从“旁观者”变为“共建者”。

2.

校企协同育人机制:建立“专业共建委员会”,由企业技术专家与学院教师共同制定人才培养方案,确保课程内容与岗位技能无缝对接;推行“订单式培养”,企业提前介入招生、课程设计及考核环节,实现“入学即入职”的预就业模式。

3.

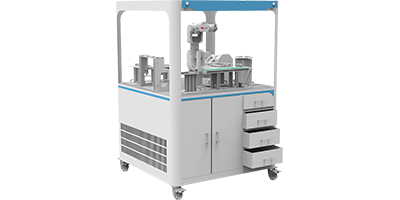

资源双向流动:学院教师定期赴企业实践,获取一线技术经验;企业工程师担任兼职导师,将生产案例转化为教学资源。同时共建实训基地,引入真实生产环境,使学生在校期间即可参与项目实操。

4.

数字化赋能融合:利用大数据分析产业人才需求趋势,动态调整专业设置;通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术模拟工业场景,突破实训场地与设备限制;搭建校企合作数字化平台,实现课程资源共享、学生能力跟踪及就业需求匹配。

三、典型案例:区域产教融合的“三维联动”模式 以某智能制造产业集聚区的产教融合实践为例,该区域通过“政府—学院—企业”三维联动,构建了特色化融合生态:

●

政府层面:设立产教融合专项资金,支持学院建设智能工厂实训中心;出台“校企人才互聘计划”,为兼职导师提供津贴,并减免参与企业的培训税费。

●

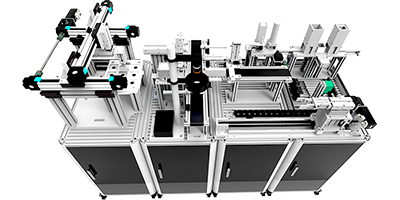

学院层面:与区域内20余家龙头企业共建“智能制造产业学院”,按企业生产线流程设计模块化课程;学生每学期进行“轮岗实训”,在真实车间完成从设计到装配的全流程学习。

●

企业层面:开放专利技术库供学院开发教学案例;联合开发“技能认证体系”,学生通过企业考核即可获得行业认可的技术证书,实现就业“零过渡期”。

该模式下,学院毕业生就业对口率提升至85%,企业关键岗位新员工培训成本降低40%,形成教育链与产业链的互利共赢。

四、未来展望:产教融合的生态化演进 产教融合的深化不应止步于局部合作,而需向生态化方向演进。未来应聚焦三大趋势:其一,构建跨区域产教联盟,整合产业集群与教育资源的优势,形成“一地实践、多地共享”的协同网络;其二,推动产教融合向“创新孵化”延伸,学院与企业联合建立技术攻关实验室,将学生项目转化为产业应用;其三,借助人工智能与区块链技术,搭建终身技能学习平台,实现员工从入职到退休的全周期能力升级。

结语 产教融合是一场职业教育范式的革命,其价值不仅在于解决当下的人才供需矛盾,更在于重塑教育与产业的共生关系。唯有以政策为牵引、以机制为保障、以技术为赋能,方能构建起灵活适配产业变革的职业教育生态,为社会培养源源不断的“未来工匠”。职业学院需以更开放的姿态拥抱产业变革,在产教融合的浪潮中书写技能人才培养的新篇章。