工业机器人

职业教育要想先进,该向复旦的改革学什么?

教育改革的核心,是育人质量。

能够根本改变育人质量的,是教学模式。

教学模式,就像怎么炒菜。不改变流程、方法,只去折腾锅碗瓢盆、油盐酱醋,你觉得管用吗?

5月30日,复旦大学正式发布“教育教学3.0版”改革方案。

这版方案的厉害,就在真正颠覆了传统的教学模式。

职业教育真正需要的,正是如此。— 1 —复旦的柔性化教学模式

复旦3.0版改革的目标,就是“三个所有”,所有学科重塑人才培养体系,所有学位项目改革培养方案,所有本研课程逐一调整更新。

挨着说具体做法。

先说重塑人才培养体系。

大学传统的人才培养体系,就是本-硕-博。

复旦,针对过去本硕博培养脱节的问题,整合本科至博士阶段,推出四类培养模式。

第一类,本-博类培养,基础研究导向,奔科研去,攀登科学高峰,

第二类,本-专硕-专博类,专业导向,奔应用去,破解国家产业难题。

第三类,本硕博类,交叉融合导向,像跨学科的双学位等,奔多元发展去。

第四类,“立交桥”类,就是可以在前三类之间自由转换,“开放选择、容错试错”。

区别传统的本-研的人才培养体系,复旦的3.0方案,实现学生在本科与学硕、学博、专硕、专博之间按需选择、融通培养,所以叫重塑。

再说改革培养方案。

人才培养,不再按传统的“专业”为单位来培养,而是改为灵活开放的“项目”。

注意,这里的“项目”,不是咱职教里常说的教学项目、实训项目、项目化。

复旦为2025级本科生,推出了120个人才培养项目。67个本研融通项目,其中53个是本博融通项目,奔基础研究去,将容纳1/3的学生走科研之路。53个交叉融合项目,其中有46个双学位项目、14个本硕项目,让超1/3甚至一半的学生,走复合人才成长之路。

每个项目,都由一个或多个学科支撑,都是多学科融合,可以拿到一个或多个学位。

学生,不是固定于某个院系和专业,而是能在院系内自由选专业、跨院系自由转专业;能依据自己的兴趣和志向,自主选择项目和成长路径。

这是人性的解放。这次,不是因为改朝换代、文艺复兴、科学革命、宗教改革、地理发现,而是因为教学模式改革。

当你还在问“你是哪个专业的”,人家复旦的同学问的是,“你是哪个项目的”。

复旦设计的3.0版教学模式,叫“2+X+Y”培养模式。“2”,是指通识教育和专业基础教育;“X”,是100多个跨学科的专业;“Y”,是重点培养融合创新能力的项目。

复旦的3.0方案,把按专业教学,彻底打散并重构,终于颠覆了自工业革命以来传统的工业流水线式、标准化的教学模式,实现了人才培养的柔性化。

丰田生产模式迭代福特生产模式,是人类文明进步的标志性成果之一;复旦的3.0方案,是这一文明思想,从工业领域迁至教育领域,实现教学模式重构的一次实践,有划时代意义。

最后说课程调整更新。

复旦说,改革的核心是育人质量,通过“一通、二压、三提升”确保优质教育。

“一通”,指本研课程全部打通。实现跨学科、跨院系、跨阶段课程互通互选与资源共享。

“二压”,指压学分、压水课。裁减重复内容,压缩本科项目、本硕项目、本博项目的学分;建设大学分、高难度的基础课,强化实验、实训、实战的“三实”能力课,挤压“水课”。

“三提升”,指提教学难度、提实训强度、提智能密度。让好老师站回讲台中心,引导教师精心打造“金课”,把实践教育全面融入课程和教学,加速AI赋能所有学科。

— 2 —

复旦的交叉融合

复旦在本科招生中,把人文社科的招生比例,从原来的30%-40%,下调到 20%,把剩下80%的名额,平均分给了理科、医科、新工科和交叉学科。

于是,“AI时代,文科不重要了,理工才重要”的言论,一时甚嚣尘上,是这样吗?

不是。

复旦人文社科的改革思路是,“用数量换质量”。

不是要消灭文科,而是要控制规模。不是把文科资源,简单转给工科,而是花大力气建设新工科。

2024年,全国高校裁撤旧工科专业1670个。工科的调整力度,才是最大的。

说白了,被淘汰的,不只是文科专业,而是所有跟不上时代、追不上潮流的所有旧式学科。

今年3月的《政府工作报告》,要求“优质本科扩容”;发改委马上宣布,2025年“双一流·”高校的本科招生要新增2万人。

复旦,就把本科招生的增量(764人),全部投放到交叉学科,占比20%。

在3.0改革方案中,推行“X+AI”双学位项目,覆盖将近50个本科专业,同时试点“学科博士+AI硕士”的双学位培养体系。

这是干什么?

重构传统学科,转为新兴学科。

怎么转呢?

要么,传统学科和 AI 等新技术融合,变成“AI+”的新学科;要么,多个传统学科融合,形成新的交叉学科、融合学科。

未来,不是理工科打败文科,而是新理工科取代传统理工科,是新兴学科打败传统学科。

职业教育的教学模式怎么改?

看完复旦的改革,你会不会有几个问题,也想问职业教育。

第一个问题,仍以“专业”为单位来培养,还能不能适应产业的发展对技能人才的要求?

产业,讲“岗位”,受技术快速迭代的影响,无论是淘汰出新,还是对技能的要求,变化也在加快。

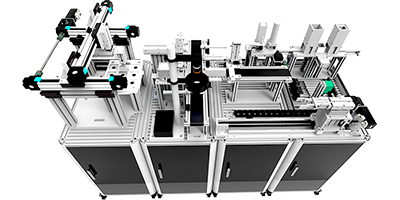

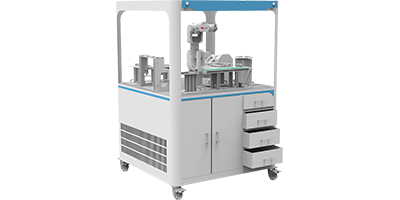

比如“维修岗”,要懂机加工、懂PLC或机器人编程,甚至要懂工业网络、工业工程,单一的专业,能满足岗位的要求吗?

第二个问题,应不应该以交叉融合为导向进行专业重构?

别说传统工科转向新工科,别说所有专业都需要“+AI”,那学农不需要“+无人机”、学电商不需要“+营销”、学文旅不需要“+文史”吗?

第三个问题,应不应该支持学生在本院系内、跨院系进行选课、学技能、考证书?

学生报志愿,本来就带着懵懂盲目,个人的兴趣志向,也随着心智的成熟和见识的增长,不断变化。为什么不应该提供给他们调整、优化和纠错的选择呢?在新生人口下降的大背景下,每一个人力资源,都值得被更精细化培养。

如果应该朝这些方向转,至少还需要几步路,完成铺垫。

第一步,完成各专业技能的模块化。

技能模块,只有做到独立、完整,才能像乐高积木一样,与其他专业的技能模块,自由组合。

这一步考验的是,专业教师在产业发展和要求背景下,对本专业知识和技能的俯视感的把握,以及,对所有专业教师的工作岗位和工作任务的重新定位和重组。

第二步,完成在本专业群内所有专业的交叉融通。

为什么要组专业群?

就是为了产业需要,相关专业之间,挤压冗余,优势互补,强强联合,高精度、高效率的培养人。

但现在实际情况是,组完群,各专业还是各过各的,更那“两翼”一样。

这一步考验的是,以“群”而非以“专业”为单位,重构课程体系和教学组织流程。在各专业技能的模块化的基础上,实现专业的交叉融合,以及学生的跨专业选课、学技能、考证。

然后就是跨专业群了,就不说了。

说第三步,最要的,是落在行动上,而不是项目申报材料或PPT上。

检验真假,很简单,看看课程表就知道了,都用不着跟着学生上一两天课。

为什么复旦的这次改革叫3.0版?

因为是继1999年首创通识教育(1.0版)、2017年构建“2+X”个性化体系(2.0版)后的第三轮改革。

最后的话

先知先觉的高校,都在抢先向新型大学转型。

这既是国家发展战略的要求,也是大学未来发展的趋势。

路径,都是瞄准新兴专业,进行全面的专业调整和教学模式改革;特点,都是学制缩短和提升新工科、交叉学科的比重;目标,都是高效培养和产业需求高度匹配的人才。

职业教育的“双高”院校、职业本科,理应承担起先行先试的先锋责任。

别让社会各界,总遗憾职业教育里没有先进的学校。