工业机器人

关于职教出海,有一个问题始终无法回避,那就是职教出海的项目几乎都不盈利。

即便是在很多成功案例身上也很难看到项目本身能够自我造血,别说盈利,能保证不亏本都是一件很困难的事情。

从职教出海的资金来源看,其本质上是财政资金的循环转移和对企业的二次输血,国家从企业征税拨款给职校,职校再为企业海外扩张培训人才。

因此,职教出海不能简单看作是一个职业院校走出去的市场行为,而是一场国家意志下的战略补给。

“教随产出”:国家战略需要直面的代价

职教出海的本质,是用财政手段弥补企业全球化短板。

降低中资企业海外用人成本:中国企业在海外的通信、能源建设项目需大量本地技工和劳动力,若从国内派遣工程师和技术人员,人均成本增加300%以上,而本土化技能培训和人才培养使企业节省大量的人力支出。

突破技术标准壁垒:不管是在东南亚还是在非洲,我们帮助当地建设和优化各类技术标准、专业标准、课程标准,通过标准的先行,为中国企业的装备出口、投资建厂提供测试、认证、项目落地提供前置支援,这对即将出海的企业以及已经出海的企业都是极其宝贵的。

对冲地缘政治风险:通过中文+职业技能的出海,不仅仅是为了培养一批懂中文、会操作的技术工人,也承担着民间交流和政府沟通的软性任务,“技能”是不带任何色彩的、中性的,“技能”的输出更容易让当地民众直接获取福祉、改善生活,也更容易获得当地政府政策上的便利和民间的认可,从而为企业出海铺平道路。

职教出海本质,是“企业出海”的配套工程。

当中国企业在海外修铁路、修建水电站、通信基站时,职业院校就承担了人才本土化的任务。

— 2 —

真正的症结:低效投入与形式主义

当前职教出海的模式最大问题并非亏损,而是资源错配。

现在讨论职教出海是否亏损基本上是“非蠢即坏”,“蠢”是体现在拿战术思维考虑战略问题,而“坏”在想趁机把水搅浑,让项目亏损转移低效投入、形式主义的目光和视线。

重设备捐赠,轻能力转移:某职业院校曾向国外捐赠价值百万的数控机床,但因缺乏维护培训,设备闲置率高达40%,这种“硬件倾销”只为快速完成指标和任务。

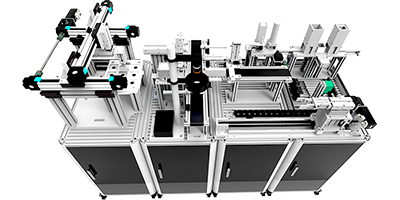

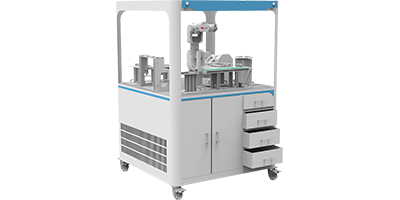

脱离产业真实需求:某职业院校在非洲开设“工业机器人专业”,但当地连稳定供电都难实现。而真正急需的农业机械维修、光伏电站运维等专业却因“不够高端”而被忽视。我不管你们要什么,我只关心我有什么,这样的脱节不仅仅体现海外,国内也屡见不鲜,盲目追求“高端”和“先进”,高昂的头颅从不肯低下头问一下需求是什么。

师资“旅游式”派遣:有些学校的老师不愿意外出海外授课,那就组织团队短期授课或者线上授课,在海外的国家停留时间都未必比得上来回路上的时间。我们毕竟从事的是职业教育,很多课程都是需要实操的,于是学生实操课由当地非专业教师代课,导致我们的专业标准、课程标准形同虚设,培养效果也严重走样。

破局路径:从“财政输血”到“协同造血”

职教出海不必追求账面盈利,但需建立可持续机制。

企业承担驱动责任:首先,企业必须要有需求,学校根据企业的员工培训、人才培养的需求制定职教出海的计划和方案,而不是学校有了职教出海的需求去找企业拼凑一个闭环出来,职教出海的驱动方应该是企业而非学校,学校提供的各类培训和培养的服务能够长期满足企业的需求,帮助企业创造价值,那么企业完全可以采购学校的服务,实现共赢。

绑定技术准入实现隐性收益:在很多国家,我们的标准都是先进的、可行的,通过专业标准建立技术准入的门槛,帮助企业培养潜在的客户和用户群体,职教出海项目本身可能不盈利,但是帮助企业在当地解决了市场准入和客户获取等先行条件后,企业获利反哺职教出海的项目。

轻资产运营切入痛点领域:不是所有的专业都需要在海外投入大量的设备和装备,商科类的专业完全可以轻资产的方式走出去,例如电商类专业完全可以联合电商平台开设订单班,培养海外的学员或者商户,海外学员和商户通过佣金分成反哺职教出海的项目。职教出海不一定是“造大楼”,也可以是“建生态”。

最后的话

当我们争论职教出海是否盈利时,已陷入伪命题迷思。

它从来不是商业行为,而是国家支付的地缘政治成本。

真正的挑战在于:如何让这笔投资更精准,更有效。

停止用财政资金堆砌“工坊”数量。

要求每所出海职校签署对赌协议:你的培训为企业降低了多少成本?

把“企业愿意买单”设为项目存活唯一标准。

财政的钱可以亏,但不能白亏;可以不盈利,但是不能不创造价值,所谓“服务国家战略”,不能成为低效投入和形式主义的遮羞布。